Denominazione e classificazione

Area naturale marina protetta statale di Portofino

Provvedimento istitutivo

Decreto 6 giugno 1998 del ministro dell'ambiente in base alle leggi n.979/1982 e n.394/1991.

Informazioni generali

Superficie totale: 360 ettari

Sviluppo costiero: circa 15 Km

Comuni interessati: Portofino, Camogli, Santa Margherita Ligure (Ge)

Aree a protezione particolare e loro superficie e sviluppo costiero

- Zona A di riserva integrale:18 ha - 1,2 Km

- Zona B di riserva generale:185 ha - 7,5 Km

- Zona C di riserva parziale:57 ha - 6,5 Km

|

Comuni con sviluppo costiero interamente compreso nell'area protetta

Portofino (circa 5 Km)

Soggetto gestionale

Consorzio tra i comuni di Camogli, Portofino, S.Margherita Ligure, Provincia di Genova e UniversitÓ di Genova con sede in V.le Rainusso, 14 - 16038 S.Margherita Ligure (GE) -

tel. 0185.289.649

Zone di divieto di pesca

Riserva integrale 18 ha

Principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area protetta marina

Il Promontorio di Portofino costituisce una delle emergenze pi¨ importanti della Riviera ligure orientale. Ha una forma pi¨ o meno quadrangolare e si protende in mare per circa 4 km, delimitando a Ovest il Golfo Paradiso e ad Est il Golfo Tigullio. Il lato meridionale Ŕ lungo circa 6 km e comprende le due insenature di Cala dell'Oro e di S. Fruttuoso ed una serie di falesie alte e scoscese, che proseguono nell'ambiente sommerso, talvolta fino a profonditÓ abbastanza elevate, fino a circa 40 ed anche 50 m, dove iniziano i fondi detritici e fangosi.

La parte pi¨ superficiale delle scogliere sommerse presenta le tipiche associazioni fotofile del Mediterraneo occidentale, seguite da quelle emifotofile e sciafile. I fondali sono molto ricchi di specie ed ospitano numerose biocenosi di fondo duro e di fondo mobile, tra cui spiccano il Coralligeno, le Grotte Semioscure, il Detritico Costiero. Sono ben rappresentate le facies a gorgonacei (Eunicella singularis, E. cavolinii e Paramuricea clavata), le facies a Lophogorgia ceratophyta ed Eunicella verrucosa, oltre a Parazoanthus axinellae, Leptosammia pruvoti e Corallium rubrum.

Sono inoltre presenti praterie e chiazze sparse di Posidonia oceanica.

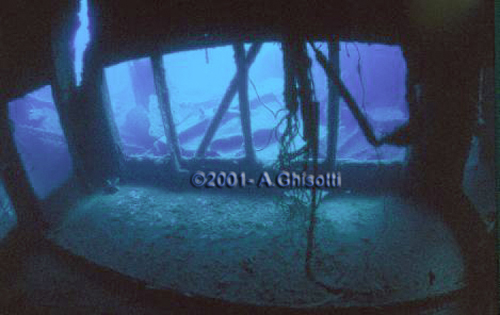

Il relitto del Mohawk Deer

Scheda Tecnica

Tipo: piroscafo da carico (cisterna)

NazionalitÓ: canadese

Anno di costruzione: 1896

Cantiere: F.W. Wheeler & Co. di West Bay City

Compagnia di navigazione: Mohawk Nav. Co. Ltd. di Montreal (Canada)

Lunghezza: 137,46 metri

Larghezza: 17,17 metri

Stazza lorda: 4.423 tonnellate

Eliche: 1

Caldaie: 2

Data affondamento: 5 novembre 1967

Causa affondamento: rottura cavo traino e conseguente urto contro gli scogli

Carico trasportato: nessuno (era avviata alla demolizione)

ProfonditÓ minima: 10 metri

ProfonditÓ massima: 48 metri

|

La storia

Mohawk Deer significa cervo moicano, un bel nome con chiaro riferimento

alla zona dei Grandi Laghi, dove la nostra nave aveva visto la luce.

Varata a West Bay City, in Canada, nel 1896 e iscritta nei registri di Montreal,

la Mohawk Deer era una cisterna di 4423 tonnellate di stazza, la prua alta e dritta

come si usava ai tempi, lo scafo stretto, le caldaie alimentate a carbone. Le sovrastrutture

avevano una disposizione insolita, con il ponte di comando molto avanzato e sala macchine

e alloggi all'estrema poppa, mentre tutta la zona centrale del ponte era vuota, occupata

dalle cisterne. Per strani giochi del destino, alla fine della sua carriera la nave era

finita a Genova in attesa del traino finale verso la Spezia, ad opera del rimorchiatore

jugoslavo Junak, venduta a un cantiere di demolizione.

La dinamica dell'affondamento

Nonostante le pessime previsioni meteorologiche, all'alba di domenica 5 novembre 1967 il comandante dello Junak decise di prendere il mare, con un duplice traino, la Mohawk Deer e la pi¨ piccola Makawell di 2600 tonnellate. Al largo del Promontorio di Portofino il libeccio infuriava e i continui strattoni al cavo di traino della nave canadese finirono per spezzarlo, lasciando il vecchio scafo in balia delle onde. Con la Makawell al traino era impossibile manovrare e tentare di riagganciare la nave, cosý il capitano dello Junak si colleg˛ via radio al porto di Genova, chiedendo aiuto. Non essendoci vite umane in pericolo ed essendo per di pi¨ una grigia domenica novembrina, le operazioni di soccorso dovettero aspettare la conclusione delle lunghe trattative fra compagnia assicuratrice e soccorritori. Quando finalmente arrivarono due rimorchiatori da Genova, era ormai troppo tardi. Le onde del mare in burrasca avevano sospinto lo scafo vicino a riva, in corrispondenza del Ruffinale, noto anche come Cala degli Inglesi e chiamato Deriou dai Portofinesi. Le onde sollevarono lo scafo come un maglio gigantesco, lanciandolo contro le rocce a picco. Un boato sordo e terribile di lamiere tranciate e contorte e si vide la nave spezzarsi in due. La parte anteriore si inabiss˛ velocemente, la prua diretta verso terra e l'albero di trinchetto che emergeva fra i cavalloni. Il terzo poppiero, quello con sala macchine e alloggi, continu˛ a venir gettato sugli scogli come un pupazzo di pezza, fino a quando non fu completamente smembrato e solo una scia di rottami galleggianti indicava il punto dell'affondamento. Tre giorni dopo il mare era nuovamente calmo e subito i subacquei dell'epoca si tuffarono sul relitto, riemergendo piuttosto delusi. Qualcuno arriv˛ in banchina a Portofino con le grosse luci di via, qualche cima e la poca strumentazione della plancia, ma molti si dovettero accontentare di qualche obl˛ o, in mancanza di meglio, dei rubinetti dei lavandini. La nave in effetti era giÓ completamente spoglia, le cisterne vuote e, per fortuna, le caldaie alimentate a carbone e non a nafta, quindi un relitto ecologicamente perfetto.

Inizio pagina